燃料電池の非白金化に繋がる新物質を開発 酸性電解質中でも安定な十四員環鉄錯体による代替触媒を実現

おすすめ プレスリリース

東京工業大学 物質理工学院 材料系の難波江裕太助教、早川晃鏡教授らの共同研究グループは、燃料電池の非白金化に繋がる新物質の開発に成功した。

水素を酸素と化学反応させて電気を生む燃料電池を積んだ燃料電池自動車は、発電時に温暖化ガスを排出しない。しかし、現状の市販車では燃料電池の触媒に高価で希少な白金が1台で20~30 gほど使われており、普及の妨げとなっていた。代替触媒として、安価な鉄の周囲に配位子のフタロシアニンを結合させた環状化合物である鉄フタロシアニンなど各種金属錯体も研究されてきたが、酸性電解質中という燃料電池の作動環境では実用レベルの安定性は発揮できていなかった。

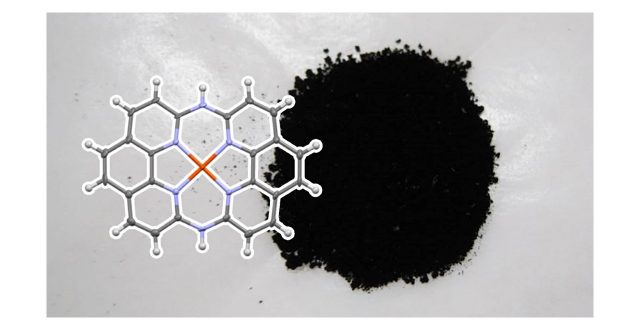

本研究では鉄原子を周囲で固定化する錯体の配位子として、十六員環をとるフタロシアニンよりコンパクトな十四員環をとる配位子の鉄錯体を新たに合成し、放射光分光を用いたリアルタイム分析で安定性を評価した。酸性電解質中での安定性が鉄フタロシアニンを大きく上回り、燃料電池の触媒として必要な酸素還元触媒活性と安定性を同時に発揮することが分かった。本研究の成果が将来の燃料電池自動車の非白金化と普及に大きく貢献すると期待される。

本研究は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託研究として実施された。その成果は2021年9月20日に米国化学会誌「JACS-Au」にオンライン掲載され、Supplementary Coverに選出された。

詳しくはこちら